Wie an den entlegendsten Orten nachhaltiger Tourismus entsteht

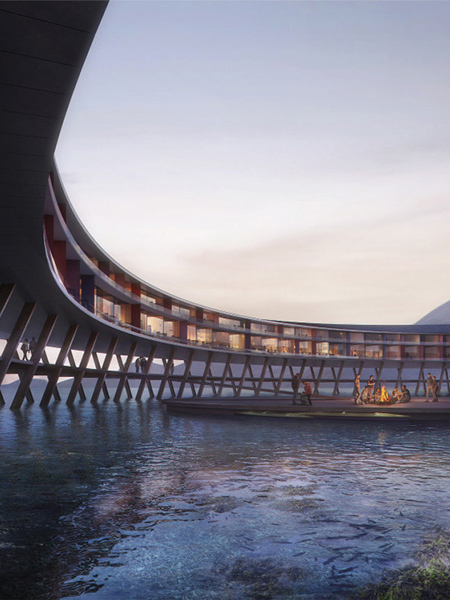

Knapp innerhalb des Polarkreises soll das am nördlichsten gelegene Hotel mit positiver Energiebilanz entstehen. Das norwegische Büro Snøhetta hat hier ein kreisförmiges Hotel entworfen, das behutsam mit der umgebenden weitgehend unberührten Landschaft umgeht. Um die sensible Flora und Fauna vor Ort zu schonen, soll das Hotel nicht an Land, sondern in dem Fjord stehen. Auf einer Holzstelzen-Konstruktion, die der traditionellen Bauweise der lokalen Fischer nachempfunden ist, schwebt das Gebäude über dem kristallklaren Wasser und berührt die vorhandene Natur nur punktuell. Die 360 Grad Anordnung des „Svart-Hotels“ gibt dabei den Blick auf den Svartisen („Schwarzeis“) Gletscher und den Holanfsfjord frei.

Die kreisförmige Form des Gebäudes resultiert aus Sonnenverlaufsstudien, die Snøhetta in der Entwurfsphase durchgeführt hat, um den idealen Energieeintrag der Sonne in dieser extremen Lage zu gewinnen. Durch das auskragende Dach kommt das Hotel im Sommer auch trotz langer Sonnenstunden ohne Kühlung aus. Im Winter lassen die großen Fenster die tiefstehende Sonne und damit noch etwas Licht bei frostigen Außentemperaturen herein.

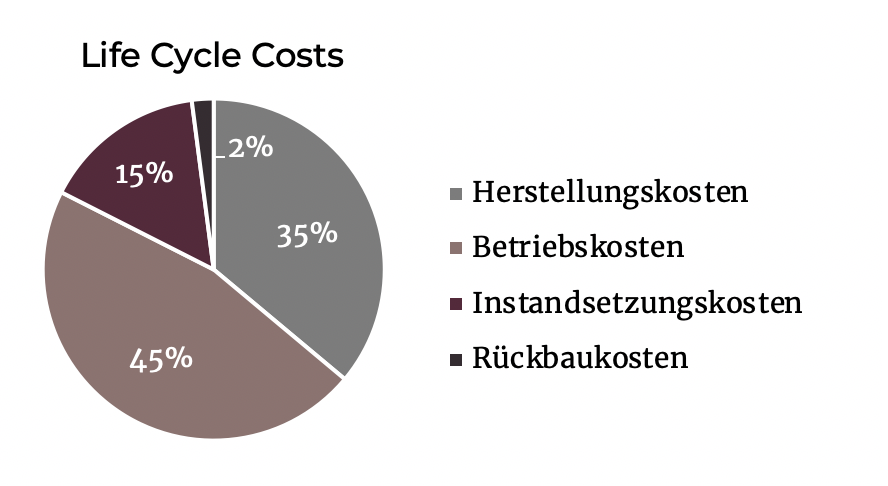

Die extremen Temperaturen vor Ort erfordern für die Konstruktion sehr kälte- und besonders wasserbeständige Materialien. Auch um eine positive Energiebilanz erzielen zu können, werden vorwiegend Materialien mit guter Ökobilanz (also geringem Energieverbrauch im Herstellungsprozess) verwendet. Holz ist deshalb das hier vorherrschende Material. Im Laufe seines Lebenszyklus soll das Hotel mehr Energie produzieren, als es in den 60 Jahren Nutzungsdauer von der Errichtung bis zum Abriss verbrauchen wird. Dank Solarthermie und weiterer technischer Neuerungen verbraucht das Gebäude nur 15% der Energie eines herkömmlichen Gebäudes.

Der nachhaltige Ansatz des Hotels soll auch die Touristen für den behutsamen Umgang mit der Natur beim Reisen an solch abgeschiedene Orte sensibilisieren. Die Vision des Auftraggebers, der Arctic Adventure of Norway ist es, nachhaltigen Tourismus in Norwegen zu etablieren. Wann das Hotel eröffnet wird, steht noch in den (Polar)Sternen, da das Projekt bisher nur als Entwurf besteht. Eine Umsetzung ist bis Ende 2022 geplant. Das Hotel kann dann nur mit dem Schiff erreicht werden, welches dem ganzheitlichen Konzept zur Folge dann hoffentlich auch mit Solarenergie oder Wind angetrieben wird.

Bilder: Snøhetta, Miris AS